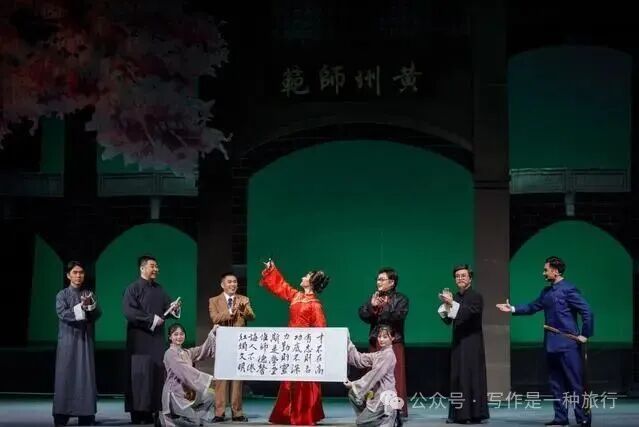

当《霜天红烛》的唱腔在安徽六安皖西学院的报告厅内回荡,1300余名师生见证的不仅是一场黄梅戏演出,更是一次跨越时空的精神对话。这部以黄冈师范学院建校史为蓝本的大型舞台剧,通过黄梅调特有的婉转韵律,将革命战争年代教师群体坚守教育阵地的英勇事迹娓娓道来,让观众在艺术享受中感悟大别山精神的深刻内涵。黄冈黄梅戏的今日红火,绝非偶然的文化现象,而是一个地方如何将传统艺术转化为精神载体、将地域文化升华为时代火炬的生动实践。

黄冈黄梅戏的红火,首先体现在其创作题材的深度开掘上。从《霜天红烛》到《铸魂天山》,从《我的乡村我的亲》到《一代义伶邢绣娘》,这些作品无不扎根于黄冈深厚的历史文化土壤,又敏锐捕捉时代精神脉动。《霜天红烛》以黄冈师范学院前身湖北省立第二师范学校在抗战烽火中坚持办学的历史为素材,通过艺术升华,展现了教育工作者初心似红烛,不畏霜天永放光明的精神境界。这种创作不是简单的历史复现,而是将地域文化资源转化为具有普遍意义的精神表达。黄冈作为革命老区,拥有丰富红色资源和教育传统,黄梅戏艺术家们巧妙地将这些元素融入传统戏曲形式,使每一部作品都成为承载地方记忆与民族精神的艺术结晶。这种深度开掘使得黄冈黄梅戏既保持了传统戏曲的艺术魅力,又具备了思想穿透力和时代感染力。

在人才培养方面,黄冈构建了一套完整的黄梅戏传承生态体系。连续举办的黄梅戏传承培训班已培养专业人才400余人,形成老中青梯队合理的演员结构;黄冈师范学院黄梅戏教师团队荣获全国高校黄大年式教师团队称号,体现了教学与科研的双重实力;周洪年、张辉等国家级传承人与王刚、杨力等青年演员共同构成的黄梅星座,既保证了艺术传统的延续性,又注入了创新活力。特别值得注意的是,黄冈师范学院将黄梅戏纳入高等教育体系,不仅培养表演人才,更注重理论研究和教育传承,这种产学研一体化的模式为黄梅戏的长远发展奠定了坚实基础。当其他地方戏曲面临后继乏人的困境时,黄冈通过系统化、专业化的人才培养机制,确保了黄梅戏艺术血脉的生生不息。

黄冈黄梅戏的红火更体现在其走出去战略的坚定实施上。《霜天红烛》入选高雅艺术进校园活动,已完成70场演出,足迹遍布宁夏、安徽等地;湖北黄梅戏艺术剧院、黄冈百越黄梅戏剧团远赴陕西、甘肃等地交流演出,将黄梅戏艺术传播到更广阔的天地。这种走出去不是简单的商业巡演,而是带着文化使命的艺术传播。通过《霜天红烛》等作品,外地观众不仅欣赏到黄梅戏的艺术之美,更感受到黄冈人朴诚勇毅、不胜不休的精神气质。黄冈将黄梅戏打造为文化输出的软实力,使其成为展示地方形象、促进文化交流的重要载体。在文化多元化发展的今天,黄冈黄梅戏能够突破地域限制,关键在于它既保持了鲜明的地方特色,又蕴含了能够引起广泛共鸣的人类共同价值——对教育的尊崇、对理想的坚守、对艺术的追求。

从更广阔的视角看,黄冈黄梅戏的繁荣是传统文化创造性转化、创新性发展的典范。它证明地方戏曲并非只能固守传统或困守一隅,而是可以通过内容创新、人才培养和传播拓展,实现从地方艺术到精神火炬的升华。当《霜天红烛》的旋律响起,那不仅是黄梅调的优美唱段,更是一曲教育精神的赞歌;当黄梅戏演员在各地舞台上亮相,他们不仅代表黄冈文化,更传递着中华民族坚韧不拔、自强不息的精神品格。黄冈的实践告诉我们,传统文化的生命力在于与时俱进,在于能够回应时代关切、满足人民精神需求。

黄梅新声传大别,艺术火炬照人心。黄冈黄梅戏的红火,是艺术规律与文化自觉的共同结果,是地方特色与时代精神的完美结合。它不仅让古老戏曲焕发青春光彩,更让黄梅调成为传递精神力量的文化桥梁。在这个文化自信愈发重要的时代,黄冈的探索为传统艺术的创新发展提供了宝贵经验——唯有深耕本土、面向时代、走向大众,地方文化才能真正活起来、传出去、火下去。

新闻链接:https://mp.weixin.qq.com/s/ZKDheIv3CfSJQtoiGQ6xmQ