来源:掌上黄冈

今年9月,教育部公布第三批“全国高校黄大年式教师团队”认定名单,黄冈师范学院“黄梅戏文化传承与创新教师团队”光荣上榜。

自2017年起,教育部在全国高校中推动“黄大年式教师团队”创建,以此为基石实现高等教育内涵式发展。至2025年,全国3100多所高校仅有600支教师队伍成功入列。黄冈师范学院“黄大年式教师团队”的成功创建,标志着学校师资队伍建设取得新突破。

成绩的取得,得益于黄冈师范学院始终坚持人才强校战略,已构建起“引育用留”全链条人才工作体系,实现师资队伍从“量的积累”到“质的飞跃”。

数据为证:学校博士师资已达539人,专任教师博士占比达46.1%;国家级教师团队1个,160余人入选省级人才项目,9名教师跻身“全球前2%顶尖科学家榜单”;化学、工程学2个学科进入ESI全球排名前1%,音乐学科入围软科中国最好学科排行榜。

这所拥有120年师范教育底蕴的地方高校,已“炼”成一支高水平师资团队。

不拘一格引英才

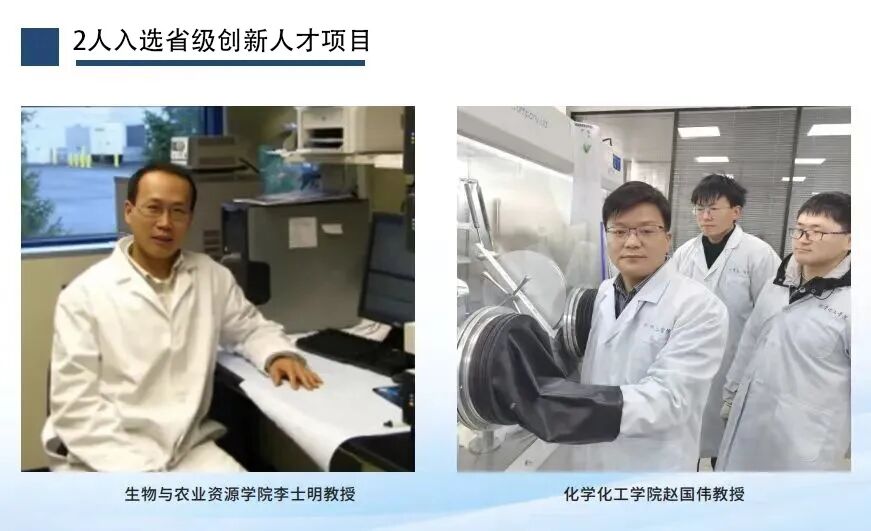

“高性能硫化物系固体电解质材料的合成实验,必须在隔绝空气的惰性气体氛围下操作,现在开展的就是粉末样品压片制样环节。”在黄冈师范学院实验室,赵国伟教授一边指导学生操作实验设备,一边讲解实验原理与关键步骤。

赵国伟教授博士就读于日本东京工业大学,是黄冈师范学院2021年引进的高层级人才。

2017年开始,围绕优势特色学科群及申硕学科,黄冈师范学院实施了明珠学者计划、百名博士引进工程、人才高原高峰“两高”发展战略等系列人才新政,设立人才“绿色通道”,加速引才步伐。

一方面,学校尽其所能拿出最优引才政策。黄冈师范学院人才办负责人介绍:“对新进博士,学校最高给予65万元的安家费,优秀博士可‘低职高聘’至教授三级岗位,并协助解决子女教育问题。对领军人才,采取‘一人一策,一事一议’的柔性引进策略……”

根据“一人一策、一事一议”政策,学校给予赵国伟500万元科研启动费,建设专项实验室。

另一方面,创新方式引人才。通过承办台湾师生荆楚文化研习营,累计引进台籍博士40余人,并建设“融园·台湾博士之家”,为台籍博士教师提供固定交流活动场所。

同时,不拘一格网罗人才。不唯学历重能力,引进黄梅戏“七仙女”桂冠得主、高水平退役运动员、基础教育特级教师等特殊人才。

此外,学校还投资3000余万元新建幼儿园,解决教职工子女入学问题,为人才解决后顾之忧。

求贤若渴之心,真诚引才之举,引得人才纷沓而来。近6年,黄冈师范学院共引进博士517人、外籍高层次人才14人,柔性聘用专家学者56人,扩大了人才“蓄水池”,支撑了学校高水平师资队伍建设。

厚植沃土育人才

2019年,博士李威从复旦大学来到黄冈师范学院,学校将他列入“明珠学者计划”给予重点培养。在黄冈师范学院爱才重才的环境下,他如春笋般拔节成长。

在黄冈师范学院,李威博士先后主持国家社科基金重大项目子课题等国家级课题4项,出版学术专著3部。2022年,入选湖北省第二届“青年拔尖人才”;2024年,获“张富清尊师重教公益基金”高校优秀教师奖,当选中国知网2024年度“高被引学者TOP1%”……

李威博士的快速成长,与黄冈师范学院系统育才的路径密不可分。

引才是基础,育才是关键。近年来,黄师坚持“引育并举”,针对不同层次、不同类型人才,制定个性化培育方案,构建起全周期、多维度育才体系。

聚焦教师成长不同阶段需求,实施“精准滴灌”,助力人才从“幼苗”长成“大树”。

——青年教师“扶上马”。实施“青年教师成长计划”,常态化开展新教师岗前培训,推行助教制,举办教学研讨会、学术沙龙;启动“明珠学者计划”,遴选79名优秀青年人才重点培育。

——骨干教师“送一程”。支持教师在职提升学历,近3年,100余名青年教师攻读博士学位;依托“名师工作室”,邀请校内外专家传帮带,培育“湖北名师”“楚天名师”12人,实现“楚天名师”项目8年不间断。

——高层次人才“架梯子”。为领军人才搭建专项科研平台,为博士人才搭建专用实验室,支持人才申报国家级、省部级项目。

——一般教师用好激励“指挥棒”。分类评价,打破“唯论文、唯职称、唯学历”传统评价模式,建立以创新价值、能力、贡献为导向的多元评价体系,让不同类型人才“各展其长”。

——以身边榜样激励广大教师。开展师德标兵评选、举办退休教师荣休仪式、院士访谈会,用榜样力量引领师德风尚。并坚持“师德为先”,构建“四全”师德教育体系。将师德师风纳入教师聘用、考核、晋升的“一票否决”项。

系列举措厚植教师成长沃土,铺就了教师成长之路。近年来,学校1个教师团队入选“全国高校黄大年式教师团队”,实现国家级人才项目零的突破。50余人次获“全国优秀教师”、湖北“十佳师德标兵”“湖北省优秀教师”“荆楚好老师”等荣誉;160余人次入选省“青年拔尖人才”、省“百人计划”“荆楚英才计划”等各类省级人才项目。

搭建平台用好人才

人才引得进,成长快,更要用得好。

黄冈师范学院立足科研平台、学科发展、服务地方等维度,搭建干事兴业大舞台,让人才“干事有平台、创业有空间、发展有前景”。

围绕优势学科和地方需求,建设多层次科研平台。学校先后建成湖北省工程研究中心、省级重点实验室等省级平台39个。与市政府、中科院武汉分院共建湖北省中科产业技术研究院,携手企业共建23个研究所,为人才提供从基础研究到成果转化的全链条支撑。

打造“人才特区”,以“院士工作室”为依托,成立大别山地质资源与环境研究院,实行院长负责制和“一人一策”管理模式,推动地理、地质、教育等学科交叉融合,为学校培育学科人才,带来系列重大项目。

组建高水平学科团队。打破学院、学科壁垒,围绕硕士点申报、ESI学科建设,吸引学校共培育国家级团队1个、省部级团队8个,带动一批青年教师投身国家、省级科研项目。

立足地方发展所需,拓展人才事业的舞台。学校浓墨重彩地实施“编制在黄师、工作在企业,岗位在黄师、研发在企业,人才在黄师、转化在企业”的“六在”模式,先后选派100余名优秀老师参加省博士服务团、黄冈千名人才服务基层行动,到基层任科技副总、科技副县长,让教师们在产业前线建功立业。

丰富的科研平台、高水平的团队带动、灵活的政策支持,让不同专业特长、不同能力水平的老师们,都各得其所、各展其长。

黄冈师范学院刘志教授在企业挂职中,带领团队突破了大型钢结构产品制造质量上的难题,产品一次合格率提高到99%以上,达到国际先进水平;台湾籍“姐妹花”教师周美华、周敏华做好授课的同时,受邀参与中央广播电视总台“台海之声”录制节目70多期,推广中华文化;巴基斯坦籍博士米瑞等成立科研团队,在“AI+医学影像”研究上颇有成就……

黄冈师范学院党委书记陈向军自豪地说,学校通过优化政策创新、机制、平台、服务,营造了“近悦远来”生态,培养了一支高素质的师资队伍,为学校高质量发展注入不竭动力。

新闻链接:https://mp.weixin.qq.com/s/gtcb53X97xAqncZZmCFpvg